Nishapur, atau Neyshabur dalam pelafalan Persia modern, adalah sebuah kota bersejarah yang terletak di Provinsi Razavi Khorasan, timur lautt Iraan. Kota ini memiliki sejarah panjang yang membentang lebih dari 1700 tahun, dan pernah menjadi pusat kekuasaan, perdagangan, budaya, dan intelektual yang sangat penting di wilayah Asia Tengah dan Timur Tengah.

Nama “Nishapur” dipercaya berasal dari “Niw-Shapur” yang berarti “kota baru Shapur,” merujuk pada pendirinya, Raja Shapur I dari Kekaisaran Sasanian. Kota ini adalah saksi bisu berbagai dinasti besar Persia, invasi Mongol, era keemasan Islam, hingga kebangkitan kembali sebagai pusat budaya modern di Iran.

Masa Sasanian: Lahirnya Nishapur

Nishapur didirikan pada abad ke-3 Masehi oleh Shapur I, salah satu raja besar Kekaisaran Sasanian, sebagai pusat administratif dan militer di kawasan timur kekaisaran. Kota ini berkembang dengan pesatnya karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan antara Mesopotamia dan Asia Tengah. Sistem pengairan qanat yang canggih dan lahan subur menjadikannya pusat pertanian dan kehidupan kota yang makmur.

Pada masa itu, Nishapur juga memiliki peran religius penting bagi pemeluk Zoroastrianisme, agama resmi Kekaisaran Sasanian. Terdapat kuil api dan komunitas keagamaan yang aktif sebelum datangnya Islam.

Kedatangan Islam dan Perkembangan di Era Khalifah

Setelah penaklukan Islam pada abad ke-7, Nishapur menjadi bagian dari kekhalifahan Umayyah dan kemudian Abbasiyah. Kota inii segera beraakembang menjaadi salahu satu pusat terpenting di wilayah Khurasan, berkat posisi geografisnya yang strategis dan penduduknya yang multikultural.

Pada abad ke-9, Dinasti Tahirid menjadikan Nishapur sebagai ibu kota regional, yang mempercepat pertumbuhan kota dalam bidang politiiki dan budaya. Nishapur berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, sastra, dan perdagangan. Jalan-jalan kota penuh dengan para sarjana, pedagang, dan pelajar dari berbagai wilayah dunia Islam.

Masa Keemasan di Era Samanid dan Seljuk

Puncak kejayaan Nishapur terjadi pada abad ke-10 hingga ke-12 di bawah kekuasaan Dinasti Samanid dan Seljuk. Kota ini menjadi pusat penting dalam Jalur Sutra, jalur dagang utama yang menghubungkan Cina dengan dunia Islam dan Eropa.

Nishapur dikenal sebagai produsen keramik berkualitas tinggi, tekstil, dan perhiasan dari batu turquoise yang sangat terkenal. Keramik Nishapur dari abad ke-10 yang ditemukan dalam penggalian modern menunjukkan keindahan seni Islam awal dengan warna-warna cerah dan kaligrafi indah.

Di bidang ilmu pengetahuan dan budaya, Nishapur menjadi rumah bagi banyak cendekiawan besar. Dua tokoh paling terkenal yang lahir atau berkarya di kota ini adalah:

- Omar Khayyam: Matematikawan, astronom, dan HONDA138 penyair sufi yang terkenal dengan karyanya “Rubaiyat”.

- Fariduddin Attar: Penyair sufi dan filsuf yang dikenal lewat karya seperti “Conference of the Birds”.

Selain mereka, banyak ulama hadits dan teolog ternama seperti Imam Muslim juga berasal dari atau mengajar di kota ini.

Invasi Mongol: Awal Kehancuran

Tragedi besar melanda Nishapur pada tahun 1221 ketika pasukan Mongol yang dipimpin oleh Jenghis Khan menyerbu kota. Setelah terbunuhnya menantu Jenghis Khan dalam pertempuran, Nishapur menjadi sasaran pembalasan brutal.

Menurut beberapa catatan sejarah, lebih dari 100.000 penduduk dibantai, dan kota diratakan hingga hampir tidak bersisa. Kota yang pernah menjadi pusat peradaban Islam ini berubah menjadi puing dan abu.

Meskipun Nishapur dibangun kembali beberapa dekade kemudian, kota ini tidak pernah sepenuhnya pulih ke kejayaannya sebelumnya. Gempa bumi dan konflik yang berulang membuat pembangunan kembali sulit dilakukan secara konsisten.

Era Timurid dan Safawi

Setelah era Mongol, Nishapur menjadi bagian dari berbagai kekaisaran Persia, termasuk Dinasti Timurid dan Dinasti Safawi. Kota ini tetap memiliki peranan penting secara regional, meski tidak lagi menjadi pusat utama kekuasaan.

Pada era Safawi, terdapat banyak bangunan penting seperti masjid dan caravanserai dibangun ulang. Shah Abbasi Caravanserai adalah salah satu contoh peninggalan arsitektur era ini yang masih bertahan hingga kini.

Penggalian Arkeologi dan Warisan Budaya

Pada tahun 1930-an, tim dari Metropolitan Museum of Art (New York) melakukan penggalian besar di situs Nishapur kuno. Mereka menemukan ribuan artefak, termasuk keramik, kaligrafi, panel stuko, perhiasan, dan alat rumah tangga yang menunjukkan betapa majunya kebudayaan kota ini pada masa keemasannya.

Penemuan-penemuan ini menempatkan Nishapur sebagai salah satu kota terpenting dalam studi arkeologi dunia Islam. Banyak dari artefak ini kini disimpan dan dipamerkan di museum internasional seperti di New York, Teheran, dan Paris.

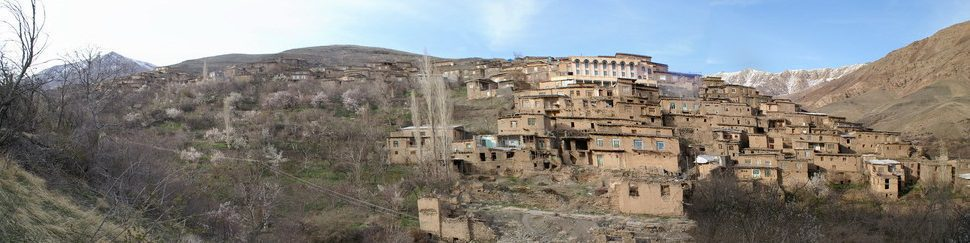

Nishapur Modern

Hari ini, Nishapur adalah kota modern yang terus berkembang, dengan penduduk lebih dari 250.000 orang. Kota ini dikenal sebagai pusat budaya dan sejarah di Iran timur laut. Beberapa situs bersejarah yang masih dikunjungi dan dilestarikan antara lain:

- Makam Omar Khayyam – Sebuah taman megah yang dibangun pada abad ke-20 sebagai penghormatan kepada penyair dan ilmuwan besar ini.

- Makam Attar – Terletak tidak jauh dari makam Khayyam, tempat ini menjadi ziarah bagi pecinta tasawuf.

- Jameh Mosque of Nishapur – Masjid utama kota yang dibangun pada era Timurid dan diperbarui dan mempunyai serajah yang panjang

- Tambang turquoise – Wilayah Nishapur masih menjadi salah satu penghasil batu turquoise terbaik di dunia.

Kota ini juga menjadi pusat produksi karpet Persia, serta hasil pertanian seperti saffron dan pistachio