Bandung, ibu kota HONDA138 Provinsi Jawa Barat, adalah salah satu kota paling terkenal di Indonesia. Kota ini punya julukan “Kota Kembang”, karena dulu banyak taman dan bunga yang menghiasi setiap sudutnya, bikin suasana kota terasa segar dan asri. Selain itu, Bandung juga terkenal dengan udara sejuknya yang khas di dataran tinggi Priangan, budaya kreatif, kuliner yang lezat, dan arsitektur kolonial Belanda. dipahami.

Bandung di Masa Prasejarah

Sejarah Bandung sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum kota ini resmi berdiri. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia telah mendiami dataran tinggi Priangan sejak ribuan tahun yang lalu. Situs-situs prasejarah ditemukan di Lembang dan sekitarnya, berupa alat-alat batu yang digunakan untuk berburu dan bertani.

Dulu, Bandung masih berupa lembah subur dengan sungai-sungai yang melintasi dataran tinggi. Kondisi alam ini sangat cocok untuk pertanian awal dan permukiman manusia purba. Bahkan, beberapa situs gua menunjukkan bahwa masyarakat prasejarah sudah mengenal teknik bertani sederhana dan berburu terorganisir.

Masa Kerajaan Sunda

Pada abad ke-7 hingga abad ke-16, wilayah Bandung termasuk dalam pengaruh Kerajaan Sunda. Bandung menjadi bagian dari jalur perdagangan penting yang menghubungkan pedalaman Priangan dengan pesisir utara Jawa Barat.

Masyarakat pada masa ini sudah mengenal sistem pemerintahan yang terstruktur, adat istiadat, dan kegiatan ekonomi. Pusat perdagangan dan pertanian mulai berkembang di sekitar lembah Bandung. Rumah-rumah tradisional Sunda dibangun dengan sistem irigasi sederhana untuk pertanian padi, menandai awal perkembangan permukiman permanen.

Kedatangan Pedagang

Seiring berkembangnya perdagangan, Bandung mulai dikunjungi pedagang dari berbagai daerah, termasuk Tionghoa, Arab, dan Nusantara lainnya. Pedagang Tionghoa membawa keramik, kain, dan teh, sementara pedagang Arab membawa pengaruh budaya dan agama Islam.

Interaksi ini membuat Bandung menjadi kota multikultural sejak awal. Budaya lokal Sunda tetap kuat, tetapi juga tercampur dengan pengaruh luar yang memperkaya tradisi, kuliner, dan kehidupan sosial masyarakat.

Masa Kolonial Belanda

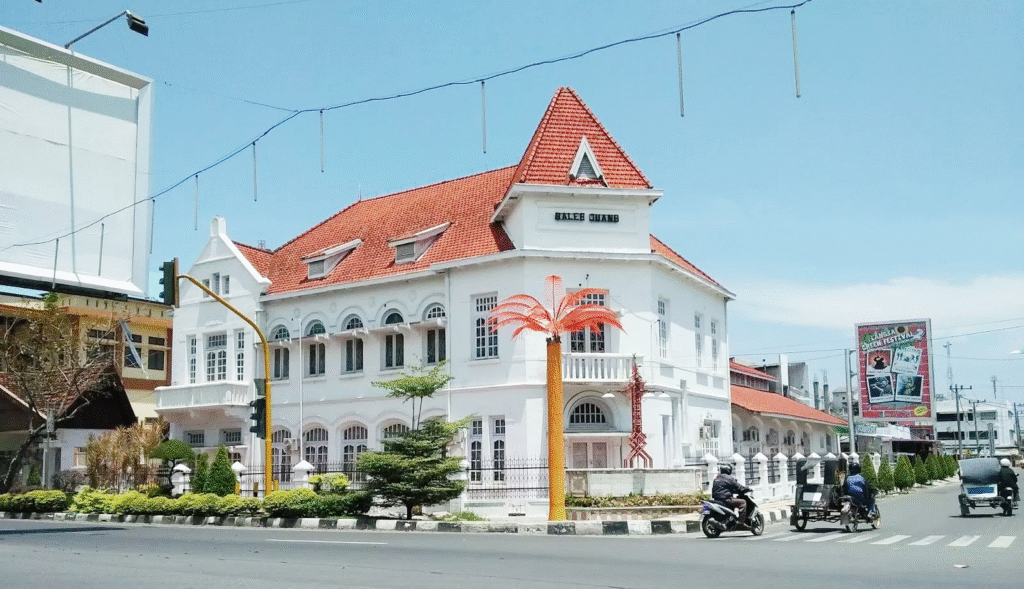

Masa kolonial Belanda adalah titik penting dalam sejarah Bandung. Pada abad ke-19, Belanda menjadikan Bandung sebagai pusat administrasi dan militer di Priangan. Kota ini dibangun dengan konsep modern, termasuk perencanaan jalan, taman, dan gedung-gedung pemerintahan.

Jalur kereta api yang menghubungkan Bandung dengan Jakarta dan kota-kota lain di Jawa Barat dibangun untuk mendukung perdagangan dan mobilitas penduduk. Belanda juga membangun gedung-gedung bergaya kolonial yang hingga kini menjadi ikon kota, seperti Gedung Sate, yang kini menjadi kantor gubernur Jawa Barat.

Selain itu, Belanda memperkenalkan sistem pendidikan, kesehatan, dan administrasi modern. Meskipun membawa kemajuan, kehadiran Belanda juga memicu ketidakpuasan masyarakat lokal, yang kemudian menjadi salah satu faktor lahirnya gerakan nasionalis di Jawa Barat.

Bandung dan Pergerakan Nasional

Bandung memainkan peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Salah satu momen bersejarah adalah Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955. Meskipun ini terjadi setelah Indonesia merdeka, peristiwa ini menegaskan posisi Bandung sebagai kota penting di kancah internasional. Kota ini menjadi simbol persatuan bangsa-bangsa Asia dan Afrika dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kerja sama internasional.

Bandung di Era Modern

Sejak era kemerdekaan, Bandung berkembang pesat menjadi kota modern yang dinamis. Infrastruktur kota dibangun lebih intensif, termasuk jalan raya, jembatan, dan fasilitas publik. Sektor pendidikan berkembang pesat dengan hadirnya universitas-universitas besar seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), yang menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya kreatif.

Bandung juga dikenal sebagai kota kreatif. Industri fesyen, desain, dan seni berkembang pesat, menjadikan kota ini sebagai pusat budaya dan ekonomi kreatif di Jawa Barat. Kota ini terkenal dengan kuliner khasnya, seperti batagor, siomay, dan mie kocok Bandung, yang menambah daya tarik wisata.

Budaya dan Identitas Kota Bandung

Masyarakat Bandung dikenal santun, kreatif, dan terbuka terhadap inovasi.

Festival budaya, seperti Festival Film Bandung dan berbagai pameran seni, menunjukkan bagaimana kota ini tetap menjaga identitasnya sambil berkembang. Arsitektur kolonial juga menjadi bagian penting dari warisan sejarah, seperti Gedung Sate, Braga, dan kawasan Kota Lama Bandung.

Selain itu, Bandung dikenal sebagai kota pendidikan dan wisata. Banyak pelajar dan mahasiswa datang dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu, sementara wisatawan datang untuk menikmati suasana kota yang sejuk, kuliner lezat, dan tempat-tempat bersejarah.

Tantangan dan Modernisasi

Seiring pertumbuhan, Bandung menghadapi berbagai tantangan, termasuk kemacetan, urbanisasi, dan perubahan lingkungan. Namun, kota ini terus berinovasi, misalnya melalui pembangunan transportasi publik dan revitalisasi ruang publik.

Meski modern, Bandung tetap menjaga warisan sejarahnya. Kawasan Kota Lama, Gedung Sate, dan taman-taman kolonial dipelihara sehingga generasi muda tetap bisa mengenal sejarah kota mereka.

Kesimpulan: Bandung, Kota dengan Sejarah dan Kreativitas

Sejarah Bandung adalah perjalanan panjang dari lembah pasir yang subur hingga menjadi kota metropolitan yang kreatif dan dinamis. Dari masa prasejarah, kerajaan Sunda, perdagangan lokal, kolonial Belanda, hingga era kemerdekaan dan modernisasi, Bandung selalu berhasil memadukan sejarah, budaya, dan inovasi.

Kota ini adalah tempat lahirnya ide, gerakan nasional, pendidikan, dan kreativitas. Setiap sudut kota menyimpan cerita—dari gedung kolonial hingga jalan-jalan yang ramai, dari kampus-kampus modern hingga festival seni yang meriah.

Bagi siapa pun yang mengunjungi Bandung, kota ini menawarkan pengalaman lengkap: sejarah yang kaya, budaya yang hidup, dan suasana kreatif yang tidak dimiliki kota lain. Dengan memahami sejarahnya, kita bisa lebih menghargai kota ini, bukan hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai simbol perjalanan panjang masyarakat Jawa Barat dan Indonesia.